皆さんは「ポのコピペ」というものをご存知だろうか。

この場合の「コピペ」とは、2ちゃんねる掲示板で話題になった文章が、定型文としてコピー&ペーストで語り継がれていくという文化だ。

その中でもポと呼ばれる、ニート系のジャンルがある。

なぜか一人称をポッチャマで語り、語尾に「〜ゾ」をつけるという意味の分からない文体だ。

ポのコピペには哀愁漂う非常に魅力的な文章が多い。

その中でも私が特に好きなものがある。

621 :番組の途中ですが\(^o^)/です (ワッチョイ 94af-Np4o):2015/10/21(水) 16:22:34.99 ID:IGUlhm8k0

(ヽ´ん`) 「いつも孤独を感じるとベランダに行って青空を見るゾ」

人と喋ったことはないけど空に向かって話しかけたことはなんどかあるゾ

ポはいつも孤独を感じるとベランダに行って青空を見るゾ、この青空の青色がパソコンの色では味わえない自然の色だからいいゾ~これ

夕陽を見るとポは涙が出てくるんだゾ、涙で目がかすんだまま夕日の光を見ると、そこには夢と希望で毎日が楽しかったポが見えるんだゾ

毎日、空を見てて飽き飽きしてたあの頃に戻りてぇなぁ

堪らん良さがある。

文豪のような風格すら感じる描写だが、訳がわからない一人称の「ポ」と語尾の「〜ゾ」が台無しにしていることに笑ってしまう。

最後の一文だけ「〜ゾ」をつけずに正気に戻りかけているのも無茶苦茶面白い。

ただ、面白いだけではなく、なぜだか他人事と思えないような哀愁がある。

情けないことに私自身もほとんど引きこもりのような状態になってしまい、外の景色はベランダでしか見ない日がある。

空を見ると「いいゾ〜これ」と思ってしまいそうになる。ネットの脳汚染である。

私はこのコピペを読んだ時に魅力を感じたと同時に、好きな作家である梶井基次郎を思い出した。

梶井基次郎にとってこれほど不名誉な事はないだろうと申し訳ない気持ちにはなるが、何か通づるものを感じてしまうのだ。

存命ならば訴えられていても文句は言えない。

悪ふざけのように紐づけてしまったこの二つだが、ここから改めてこれらの良さについて考えていきたいと思う。

梶井基次郎の描く憂鬱と空想

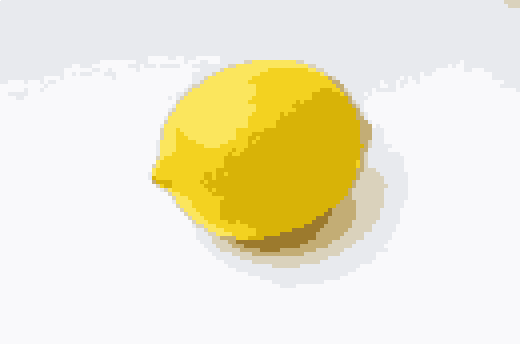

梶井基次郎といえば、誰もが知る名作『檸檬』がある。

得体の知れない不安に飲まれる主人公。

その心を癒してくれるのは、壊れかかった街や窓から覗く見知らぬ部屋、ビー玉のような見窄らしくも美しいものだった。

その日の彼はかつて心を踊らせていた書店や民藝品もうまく楽しむことができなかった。金がなく、全てが借金取りの亡霊のように感じるのだ。

金もなく心を慰める贅沢を手にする術もない彼だったが、そんな中で立ち寄った八百屋で檸檬を見つける。

檸檬を一つ買った彼は、その色、形、香り、温度、重みに喜びを見出す。

この気分なら以前のように書店へ行くのも楽しめるのではないか。そんな淡い期待で彼は丸善に足を運ぶ。

しかし、嬉々として画集を眺めるも、やはり鬱々とした気分は晴れない。

以前はあんなに自分を惹きつけた物々がなぜこうも気詰まりなのか。

そこで彼に一つのアイデアが降る。

積み上げた本の上に檸檬を一つ乗せてみたのだ。

すると、埃っぽく散らかったこの空間が、それを中心に冴え渡るような感覚を覚える。

これはいい、と彼はそれをそのままにして書店から出ていくことにした。

あの檸檬が陰鬱な気分で満ちた丸善を爆弾のように吹き飛ばしてくれることを想像し、心を踊らせるのだった。

5分ほどで読めてしまう短編だが、この檸檬を爆弾に見立てて本屋に置いて帰るという偏屈な小説は多くの支持を得ている。

この檸檬の描写ももちろん好きなのだが、梶井基次郎は他の作品でも「見窄らしい美しさ」というものを丁寧に拾い上げる描写が多い。

傾いた古い家、伸びっぱなしの植物、干されっぱなしの布団、花が枯れた花瓶、牛乳瓶に留まる蝿…そんななんでもなさに彼は惹かれるのだ。

しかし、『檸檬』に並ぶ有名作として挙げられる『桜の樹の下には』では、彼は美しすぎるものへの畏怖を描いたりもする。

春真っ盛りに爛漫と咲き乱れる桜が持つ、信じられないほどの美しさに彼は不安を覚える。

その下には腐爛して蛆がわくような醜いものが隠されている。そう空想することで、彼はやっと美しすぎるものを受け止めることができるのだ。

その畏怖を持ってやっと彼は花見の宴に混ざれると締める。

皆が魅せられる美しいものを正面から受け止める事ができず、空想でその穴を埋めるのだ。

これは『檸檬』でも描かれているような、空想による救いだ。

それは、なんでもないものを陰鬱から救ってくれる兵器に見立てる、祈りのような空想だ。

置いてきぼりにされるほど美しいものを自分の元へと下ろす、呪いのような空想だ。

心の澱を洗うのは「見窄らしくも美しい」ものなのだ。

ポの孤独と哀愁

改めてポのコピペを見直してみよう。

621 :番組の途中ですが\(^o^)/です (ワッチョイ 94af-Np4o):2015/10/21(水) 16:22:34.99 ID:IGUlhm8k0

(ヽ´ん`) 「いつも孤独を感じるとベランダに行って青空を見るゾ」

人と喋ったことはないけど空に向かって話しかけたことはなんどかあるゾ

ポはいつも孤独を感じるとベランダに行って青空を見るゾ、この青空の青色がパソコンの色では味わえない自然の色だからいいゾ~これ

夕陽を見るとポは涙が出てくるんだゾ、涙で目がかすんだまま夕日の光を見ると、そこには夢と希望で毎日が楽しかったポが見えるんだゾ

毎日、空を見てて飽き飽きしてたあの頃に戻りてぇなぁ

このポにとって外界との接点はベランダだけだ。

社会から切り離されて孤独に生活をしている。

人と会話をすることもなく、ただただモニター越しにインターネットを眺める生活。

彼の心を潤すのはベランダから見える空の色だ。

外を走る車や人波ではなく、ただ漠然とした空の色に心を惹かれている。

だが、人との接点を絶っているわけではないのが彼の自己矛盾を物語っている。

人と話さず、ベランダからも空を眺めるだけのポだが、インターネットを通して掲示板で人との交流はしている。

ポは人と話したくないわけではないのだ。

実際ポは返事が返るもない空に向かって話しかけるという空想に浸っている。

なんでもない青空は、ポの話し相手という空想を手助けする。

無機質なピクセルが映す青とは違う自然の色が、ポに違う風景を見せてくれるのだ。

しかし夕陽となるとどうだろうか。

ポは涙が出てきてしまう。いつか見た夢と希望に溢れた過去が浮かんできて泣いちゃうのだ。

きっとその頃は空が話し相手ではなかったのだろう。

空を眺め、これは良いものだと満足気だったポも、本当は空なんて見向きもしなかったあの日を願っているのだ。

ノスタルジーでひどく美しい夕陽は、ポの中にある眩しい過去までも照らす。

ポを救うのは、飽き飽きしていたはずのなんでもない美しさを持つ青空だ。

そんなポの孤独を紛らわすのは、話し相手として空想に居座る青空なのだ。

白昼夢のようななんでもない現実を描く

私の好きな梶井基次郎の短編の中に『路上』という作品がある。

これはなんでもない、雨の翌日坂道から足を滑らせ泥だらけになって家に帰ったというだけの話だ。

たった一人で家路に着く中、近道をしようといつもの坂道を下ろうとすると、昨日の雨で泥濘んだ地面に足を取られ滑り落ちてしまう。

めっぽうダサい転び方をしてしまったと周りを見るが、そのあたりには誰もいない。

もし誰かが見ていたら指を差して嗤っただろうに。

これは恥ずかしい思いをしたぞという心構えが肩を透かす。

誰に見られず、誰にも馬鹿にされず、自分は泥んこの坂道と大格闘していたのだ。

家に帰るまでに彼は「俺は本当に泥の坂をずっこけたのか?」と疑うほどの味気なさを覚える。

あんなに必死に抵抗しながら泥だらけで転がったというのに、他人を介さないその滑稽さは白昼夢のようだった。

帰宅してもなお自分が坂を転がったことをに疑いを持つ彼だが、ふと鞄の中に入り込んだ泥の塊を見つける。

その泥を見て、彼は自分が転んだ事がどうしようもない事実だと受け止める。

なんてなんでもない話だろうか。

しかし、私自身も、確かに道で躓いた時に「危ない、転びそうだった」と思うよりも「ダサい真似をしてしまった」という焦りが先に走るような、みっともない性格をしている。

なんだか気持ちがわかる気もする。

この滑稽でなんでもない事実は、鞄に入り込んだ泥の塊がなかったら、白昼夢のように溶けて無くなってしまう出来事だっただろう。

自意識が現実を追い越して先走る感覚。

他人が存在しない記憶の不安定さ。

その記憶を事実として現実に起こす、確かな物質。

物と意識の関係や、独り相撲な自意識の所在についてを、こうもなんでもなく描いているのが魅力的な作品だ。

頭の中で駆け巡る不安や焦り、羞恥心、自尊心などの弱さを丁寧に描きながら、梶井基次郎はなんでもない美しさを敏感に拾い集める。

現実の呆気なさに震えながらも、空想が生きる救いをくれることを梶井基次郎も、ポも語ってくれているのだ。

私も早く外に出て、何事もないように人と接して、仕事に励む日々に戻りたい。

空を見て、「いいゾ〜これ」などと言っている場合ではないのだ。