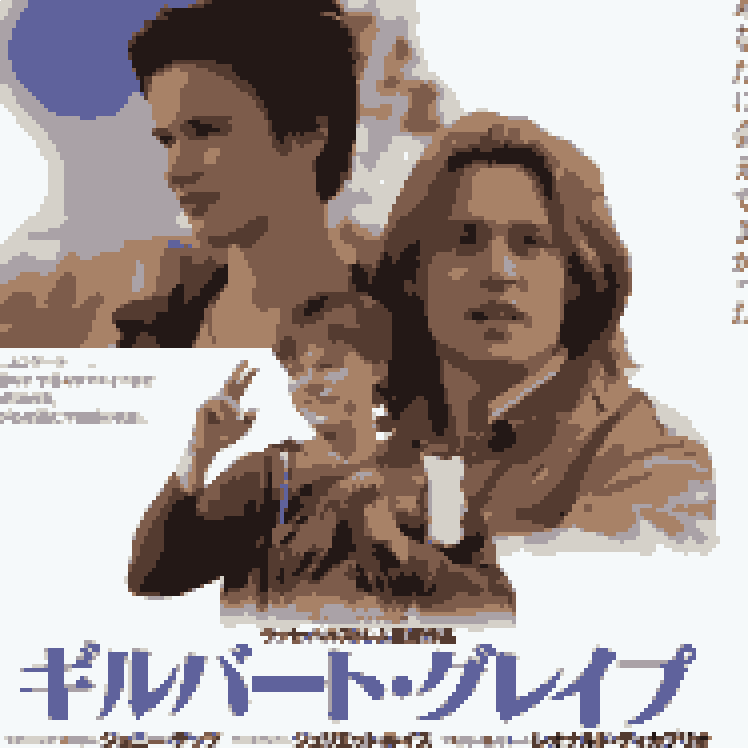

ジョニーデップとレオナルドディカプリオの主演作品と聞くと、今やとんでもないビッグスターのタッグである。

当時20代だったジョニーデップの弟役として出てきたディカプリオが、怪演を披露したことでも有名な作品『ギルバート・グレイプ』(1993)だ。

この作品は、悲劇でもなければ喜劇でもない。

鬱々とした永遠にも思える日常に縛られた青年が、自身の人生を歩ための物語だ。

全てのしがらみを捨てて自由を掴む!といった簡単な話ではない。

全てを捨てるには、彼にとってその"全て"を構成する要素はあまりにも少ない。

そして、彼はその"全て"に含まれるものを愛していないわけではない。

未来のある青少年のはずであるギルバートは、田舎町で鬱屈とした生活を続けている。

先立ってしまった父親。

太り過ぎて家から出られない母親。

いう事を聞かない妹たち。

知的障害を持った弟。

稼ぎに出られるのは自分だけ。

「どこへも行けない」ということを悟り切ってしまった彼は、家族の面倒や、田舎町での痴情の絡れに振り回されながら、流れに身を任せ続けるように日々を送っていた。

そこに現れる旅人の少女ベッキー。

彼女との交流で自分の意思というものに向き合うきっかけを得た彼は、「どこへも行けない」自分から動き出す。

あらすじ

アメリカの田舎町に住むギルバートは、知的障害を持つ弟と過食症の母、そしてふたりの妹の面倒を見て暮らしていた。

ある日、トレーラーハウスで旅するベッキーと出会ったギルバートは、トレーラーが直るまで町に滞在するという彼女と急速に仲良くなるが…。

https://filmarks.com/movies/1368

動けない母親、わがままな妹たち、障害を持った弟。

主人公のギルバートにはほとんど未来はない。

家のこと、家族の介護、暇つぶしのような人妻との不倫。

全てが仄暗い日常を永遠に近い形でひたすらに続ける。

そんななかで外からの風として現れる少女ベッキー。

彼は彼女との出会いをきっかけに自身がどうなりたいか、どうありたいかに向き合う。

家族の全ての重圧を引き受けているギルバートがもらした「いい人になりたい」という言葉から、少しずつ彼に絡まるものが解けていく。

すゝめ

この映画はいわゆるボーイミーツガール的な展開ではあるのだが、実際はベッキーと過ごす"自由"そのものである時間は数日しかない。

ジョニーデップ演じるギルバートが死んだ目で小さな憂鬱にすり減っていく時間がほとんどだ。

決定的な崩壊が主人公を憂鬱に飲み込むような展開はない。

小さな小さな憂鬱が積み重なるように彼を取り囲み、気づけばとっくの昔から八方塞がりになってしまっているのだ。

現在のコミカルなキャラを派手なメイクで演じることの多いジョニーデップの印象で見ると、この擦れ切った青年を演じきる演技力に驚かされるだろう。

そして何よりも、知的障害を持った弟アーニーを演じたディカプリオの演技力である。当時の若さでこの役柄のリアリティをここまで演じられるなんて信じられないくらいだ。とても「演技である」という事を忘れてしまうようなレベルで圧倒されてしまった。

全てを投げ出したい。

けれども果たしてその"全て"は本当に自分を縛るだけのものなのか?

抑圧からの解放をシンプルに描くだけではない。

その抑圧との対面までしっかりと描く。

ロードムービーの真逆をいく、片田舎に取り残された青年の成長譚。

「どこへも行けない」彼が「どこへでも行ける」ようになるまでの話だ。

レビュー【ネタバレあり】

ここからは具体的なシーンなどに触れていきます。

作品をまだ見ていない方にはおすすめしません。

個人的には派手な衣装でコミカルな役を演じている時よりも、こうした擦れた役をやっている時のジョニーデップが好きだ。

容姿端麗で、全てを持っていそうなのに、どこか疲れ切ったようなそんな不安定さが滲み出るような魅力が彼にはあると思う。

ギルバートはアーニーに対して「ギルバートとしての感情」を終盤までほとんどぶつけることはない。

親代わりであり、たった一人の兄としてアーニーのお世話をしながら寄り添い続ける。

だが彼がアーニーを煙たがる様子は作中でほとんど無いのだ。

兄として彼を叱ることや疲れてしまうことはあっても、ギルバートはアーニーを弟して愛し続けていた。

それは彼がしがらみから抜けたとしても残り続ける。

彼の退屈そのもののような日々だが、母親の体重で床が抜けないように修理するシーンなどは、コメディのような呑気さがあって笑ってしまうところも多い。

その温度感からも分かるように、ギルバートはこの日々を憎んではいないのだ。

いつまでも当事者になれず、振り回されるだけだったのギルバード。

"笑せず、怒りもせず、無表情。最初から死んでるみたいだった"父親は、ベッキーからしたらギルバートそのものだ。

そして「いい人になりたい」という彼は、とっくに精一杯家族の面倒を見ている"いい人"だ。

積み重なった憂鬱は、そもそも自分が何に苦しんでいるのかを見えなくし、神経毒のようにじわじわと無感覚な死へと蝕んでいく。

もう彼は誰かのために"いい人"になる必要はなかった。

彼は彼のために生きることが一番必要だったのだ。

家族だけで母親を見送る選択は、コメディのようだが、そこには確かに愛があった。

しがらみを掻き分けて愛を掘り起こしたギルバートは、かくして「どこへでも行ける」ようになったのだ。