先日、宮崎駿監督スタジオジブリ最新作の映画『君たちはどう生きるか』を観てきた。

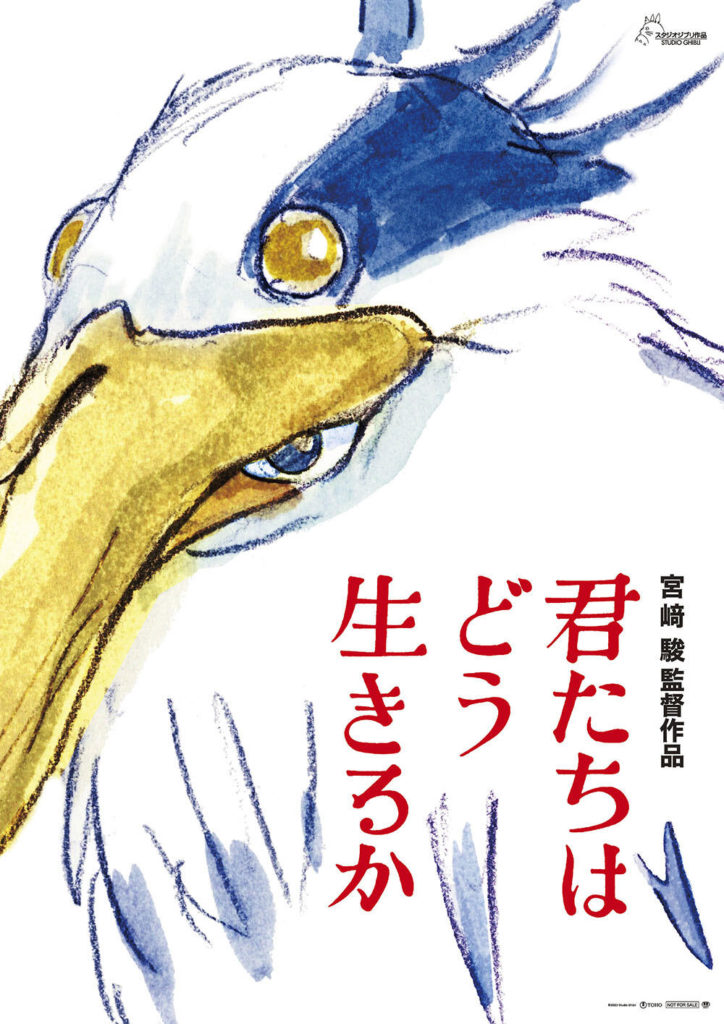

公開前の予告編などによる広報は一切なく、タイトルと鳥のキャラクターが映ったメインビジュアル一本で公開まで突き通した事が世間を大きく賑わせた。

私は幸いタイトルと主題歌歌手の情報以外何も入れる事なく劇場で作品を見ることができたので、本当にどんな作品なのか知らない状態でワクワクしながら鑑賞する事ができた。

スタジオジブリの宮崎駿最新作という期待がなければ、この状況を不安ではなくワクワクとして純粋に受け止められなかっただろう。

この記事は私が映画をみて考えたり思い出したりしたことを、本編内容に触れながら書いていくため、まだ作品を見ていないという方は極力読まないことをお勧めする。

ネタバレをすると台無しになるとか、「ラスト15分衝撃の大どんでん返し!!!」みたいなクソみたいな帯がつくようなシナリオではないのだけれど、あのワクワクは貴重な体験だったので、ぜひそのまま見に行って欲しいと思う。

また、まだ私は他の方が書いたレビューや批評を読んでいない状態でこの記事を書いているので、もし他所と同じような内容で解釈が被っていたり、逆に他所とは全然ズレた見当違いな読み方をしていることもあるかもしれない。

「こいつはこう見たのね」くらいの感覚で読んでもらえると嬉しいです。

それでは以下はネタバレ要素のある感想となるので、作品を鑑賞した人と向けて綴っていこうと思う。

「ジブリの最新作」というよりも「宮崎駿の遺作(かもしれない)」として観る

本作を見てまず思ったのは、「これは宮崎駿自身と創作にまつわる話だ」という感触と「今までのジブリの原風景はむしろこういったもので、それをエンタメ化して我々に届けてくれていたのか」という驚きだった。

時代設定や父親の役職、母親の境遇などはどれも宮崎駿本人と重なる要素が多い。

そしてそんな彼が幻想的な世界に迷い込んでいくシナリオは最新作にもかかわらず、なんだか発掘された”ジブリ作品の元ネタ”を見ているような感覚を覚えた。

階段を両手両足で駆け上がるシーン(千と千尋の神隠し)や、戦闘機の操縦席ガラスを運ぶシーン(ナウシカ)、弓に弦を張るシーン(もののけ姫)、美味しそうにトーストを食べるシーン(ラピュタ)など、あげ始めたらキリがないくらいに「こういったシーン、過去のジブリ作品であったな」と懐かしくなる瞬間がたくさん散りばめられていた。

そして登場する人物たちも、今までのジブリに登場した要素がどれもフラッシュバックする。

天真爛漫でハツラツとした純朴な少女像、穏やかで優しい母親像、どしんと構えた肝っ玉な姉御像、怪しくも下世話で愛嬌のある相棒像。

この登場人物たちの役割がどれも既視感のある"ジブリ感"(もとい"宮崎駿感")を醸し出しているのかもしれない。

宮崎駿の持つロリコン的な感性と、今作で明確に焦点が当てられたマザコン的な感性が合体した「自分を産みたがるロリママ」という究極生命体として、ヒミが誕生してしまっている事には思わず笑ってしまったが、これはある意味、彼個人が描き求めてきた女性像の一つの到達点なのかもしれない。

また同時に肝っ玉な姉御像は今までの作品にも多く登場したが、どれも周りの人物を突き動かす存在であって、あくまでヒロイン的な描かれ方はあまりされていないことも思い出した。

前作で宮崎駿は『風立ちぬ』を制作し、それまでの自然信仰や幻想的な風景を描くことから"人間"を描く事にシフトしていったとも言える。

今回はそれを経て、最も近く、同時に最も手が届かない"人間"として、自分自身を描くことになったのかもしれない。

主人公 眞人と大叔父様について

主人公の眞人を宮崎駿に重ねるような見方をしていたが、ストーリーでいえば終盤に登場する大叔父様という存在もまた、宮崎駿のように思える。

現実の世界に突如飛来した"石"という未知の存在。

そしてその中の世界に閉じこもり、生まれる前の人間が住まう幻想世界を構築し続けてきた大叔父様。

彼が眞人を後継者として抜擢するシーンで彼は「この13個の石を積んで、お前がこの世界のバランスを取れ」と語る。

やけに具体的で象徴的な数字だったので、思い出してみると、宮崎駿が今まで制作してきた劇場アニメーションはちょうど13作だ。

そう思うと尚更大叔父様が、"現在の宮崎駿"を担うシンボル的存在に見えてくる。

「これであと数日はもつ」とか言っていたが、心配になるからやめてほしい。

そしてそうなると、大叔父様を魅了した"石"は、彼の心にぶっ刺さったアニメーションや創作の象徴なのかもしれない。

その感動の原石を塔で守り、その中で世界を作った。

彼はそこで13個の石を積み上げて世界を作ってきたが、もうもたない。

そこに向き合うべくして現れたのは、眞人(幼年期の宮崎駿シンボル)。

彼に汚れのない13個の石で悪意のない世界を作ることを任されるが、「この傷が証明するように、私は悪意を持った人間だ」と眞人は語り、世界の後継を拒む。

眞人の頭の傷は、亡き母への喪失感や寂しさの表明でもあり、母の妹を娶った(本当にどんな神経してるんだ)父への抵抗でもあり、夏子さんへの(遠回りな)攻撃でもある気がする。

とても我儘で陰湿な傷だ。

それを眞人は最終的に「これは自分が持つ"悪意"だ」と向き合うことができた。

またラストシーンで彼のポケットには大叔父様の世界の石が一つ入ったままで、現実世界へ持ち帰ってきていた。

青鷺は「どうせすぐ忘れる」と言っていたけれど、あの石はもしかすると本作を意味するのかもしれない。

大叔父様は、創作の原点を担う現在の宮崎駿のシンボル。

そして眞人は、人としての原点を担う幼年期の宮崎駿のシンボル。

そういった役割でこの物語の二人は対峙し、その紛れもない記憶として1つの石(本作)が残るというメタファーだと思うと素敵だ。

青鷺の存在について

メインビジュアルにデカデカと描かれていた青鷺。

完全にこいつのワンオペで、公開直後のグッズデザインがされてしたのは流石に笑ってしまった。

本編を観るまで「いざ作品を見たら一切あの鳥が登場しなかったらどうしよう」とか考えたりもした。

よかった。

普通にめちゃくちゃ登場していました。

彼は眞人を大叔父様の元へと導く、水先案内人として物語を動かした。

最初はとても怪しく不気味なモノとして存在感を放っていて、かなりカッコよかったのだが、眞人に弱点を突かれてからは、なんともダサい見た目でみみっちい奴に成り下がる。

逆にいえば、カッコよかった序盤では"導く者"みたいな風格があったけれど、後半に進むにつれて作中でも明言されるように、泥臭く協力してくれる友のようなポジションまで降りてきてくれる。

眞人を宮崎駿に重ねるのならば、この青鷺はディレクターの鈴木敏夫のシンボルか。

彼は作中で散々嘘つき呼ばわりされていたけれども、思い返してみれば彼が言っていたことはどれも嘘ではなかったように思える。

主人公を導いたり、尻を叩いたり、いがみ合ったりすることができる、頼りになるのかならないのかよく分からないけど、共にいてくれる友達として青鷺はとても魅力的な存在だった。

眞人を大叔父様の元へ誘い、大叔父様の元へ眞人を届けた青鷺。

彼は宮崎駿に自身と向き合うことを促す、鈴木敏夫のような友という存在のイメージなのかもしれない。

夏子さんと眞人の和解

本作のストーリーは「夏子さんと見つけて元の世界につれて帰る」という目的が大軸としてあった。

しかし肝心の眞人はキリコさんに指摘されたように「別に夏子さんに帰ってきてほしいとなんて思っていない」と胸の内では思っている。

母の面影が残る、母の妹が新しいお母さんだなんて、そりゃ息子はグレるだろ。

お父さんは本当にどういう神経してるんだよ。狂気だよ、狂気。

眞人はつわりで寝込む夏子さんには全然顔を見せなかったし、婆さんに説得された理由も「お母さんが自分を産んだ時と同じ痛みだ」という共感だった。

どうにも眞人は、母を由来してしか夏子さんを見ることが出来ない。

(これは本当にお父さんがどうにかケアしてやれよ、とは思うが)

そんな彼だが、迷い込んだ「下の世界」のなかで、生まれる前の母であるヒミと出会う。

実質母との再会だ。

現実世界では珍しく不味そうに飯を食べていた(何ならハッキリと「美味しくない」と言っていた)眞人も、ヒミが焼いてくれたジャムトーストは嘘みたいに美味そうに食べる。

「お母さんが焼いてくれたパンとおんなじだ」と言っていたように、ヒミに母性のようなものを見出し、たっぷりと甘えることができた。

そしてそのヒミが「私の大切な妹」という夏子を救うためにも、眞人は禁忌と言われた場所まで足を踏み入れる。

帰ることを拒絶する夏子に対して、眞人はひたすら「絶対連れて帰る!」と曲げない。

そこで夏子が「あなたなんて嫌いよ!」とさらに強い言葉で拒絶をするが、そこでハッとした眞人は夏子を「夏子お母さん」と呼ぶのだ。

そしてその言葉に涙を流し、夏子は抵抗を弱める。

このシーン、最初に見た時は「あんなに頑なに母親として認めたがっていなかったのに、急にお母さんって呼ぶとこまで踏み込んだな」と違和感を覚えるくらい、スルスルと展開していった。

眞人はそもそもそれほど夏子を好いてはいなかったはずだ。

そしてその相手に「あなたなんて嫌い」とまで言われる。相嫌相悪だ。(そんな言葉はない)

にも関わらず、眞人はそれをきっかけと言わんばかりのタイミングで「お母さん」と呼んでみせる。

このシーンの中で一体何が起きていたのか、映画を見終わった後にゆっくり考えていた。

眞人は学校生活の中でも家庭の中でも、イマイチ心を誰にも開けずに閉じこもっている。

大きな原因はやはり母の喪失である。

よりによって新しい母親は、失った母の面影を持つ夏子さん。

彼はそんな自分自身を守るためか、夏子さんを意地でも母親として扱わないような(勿論お母さんとも呼ばない)立ち回りをして家族を困らせていた。

彼自身の心象を無視してしまえば、この行動はとても子供っぽいし、ある意味あまり良くない意地を張っているとも言える。

逆に夏子さんは眞人の抱える喪失感を察しながらも、新しい家族として眞人に受け入れてもらえるのをゆっくりと、かつ慎重に辛抱するような所謂"大人な態度"を見せていた。

その夏子さんは下の世界では、大人の振る舞いを捨て去るかのように「帰りたくない」「あなたなんて嫌い」と(言葉通りの意図かはさておき)吐露する。

ここで描かれる眞人と夏子の初めてのぶつかり合いは、まるで子供同士の意地の張り合いのようなキリがない空気さえある。

ここで眞人が「夏子お母さん」と呼ぶことが出来たのは、そのキリがない意地の張り合いを察して、彼が折れるという"大人の態度"を選択できたという成長なのではないだろうか。

ヒミと出会うことで母性の欠落を癒した眞人は、「夏子を母として認めない」という意地を張ることをやめることが出来た。

薄々は気付きながらも無視し続けていた、自分が言うべき言葉に向き合い、それを夏子に届ける選択を取ることが出来た。

そう思うと、眞人が成長するためにはこの冒険は必要だったと思える。

キリコさんに「あんた夏子さんのこと別に好きじゃないだろ」と核心を突かれること。

ヒミに出会って、母性を享受して、その上で夏子の大切さを説かれること。

そして夏子と向き合い、母として受け入れること。

青鷺に誘われて(背中を押されて)下の世界を巡ったことで達成された、自己との対面だ。

けれどもこの解釈がしっくりくるのかと言われると、なんとも言えない。

見方によっては、眞人はあそこでようやく夏子に対して素直に母性を求めることが出来た、とも言えるかもしれない。

眞人と夏子の"初めての衝突"が二人の距離を溶かした、とも言えるかもしれない。

母親であるヒミに対して自身の目的の達成を見せたくて、手段を選ばずに夏子が求める言葉を吐いたのかもしれない。

あの瞬間、二人にはどんな時間が流れていたのかを断言することは出来なさそうだ。

しかし眞人が自身の傷を「これは僕の"悪意"だ」と表明することも考えると、私は彼が自分の子供っぽさを省みて"大人の選択"を取れるようになった成長の瞬間だと思いたい。

まとめ

今回の作品は他のジブリ作品と比較して、とても抽象的な描き方が多かった。

しかし宮崎駿が抽象表現に走ったというような印象はほとんど受けなかった。

記事の初めに書いたように、むしろ彼が見据えていた原風景は本来本作のようなもので、今までの作品はそれらを我々に届ける工程でエンタメに変換してくれていたのか、という感触に近い。

大叔父様のいる空間などでは、タルコフスキーの『惑星ソラリス』や『ストーカー』を彷彿とするような空気感に魅せられた。

そして節々に感じる「ジブリのあのシーンだ」というエッセンス。

きっと宮崎駿が人間(とその環境)を描写し続けてきた中で、最後にぶち当たったのは自分自身のバックボーンだったのだろう。

彼は創作の世界で、悪意のない世界を作ることができると大叔父様に語らせた。

しかしそれに対して、彼の人格のルーツを担う眞人は「自分にも"悪意"がある。悪意の存在しない世界を描くことは出来ない」とアンサーを出した。

彼は今まで美しい現実や幻想の風景を、多くのアニメーションで描き出してきた。

けれども、今作ではその創作の世界には人間による"悪意"というキーワードがハッキリと存在していた。

「誰もが"悪意"を持ち得る人間には、悪意が存在しない美しいだけの世界を描き作り出すことは出来ない」

それが彼の見出した、アニメーターとしての一つの答えなのかもしれない。

勿論私も本作をまだまだ咀嚼しきれていない。

キリコと出会った墓のシーンが意図するものや、生まれる前の命(わたわた)を食らうペリカン達が担う役割などはまだ上手く解釈しきれていない。

インコは大衆のようなイメージだろうか、ならばペリカンは何なのだろう。

傷ついたペリカンの語りから、必要悪のような描かれ方をしていたのも気になる。

墓場で襲ってきたペリカンは、なぜ青鷺の羽を持っていた眞人を食べることが出来なかったのか。

まだ映画を見てから数日しか経っていないので、これから私も他の人のレビューや批評などをゆっくり読んでいきたいと思う。

少なくとも私は、この作品で映像的な興奮をしっかり覚えたし、こういった意図を探るワクワクも味わった。

アニメーション界の巨匠が最後(になるかもしれない)作品を、こんなとんでもない完成度で届けてくれた事を嬉しく思う。